2 「新しい生活様式」下での共食への意識

内閣府が実施した「第2回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」において、60歳以上の人に「同居する人以外と会話する人数」(1日の平均)を尋ねたところ、感染症の影響下においては、約2割が「誰とも話さない」と回答し、1日2人以下の人が5割以上を占めました(図表1-1-17)。このことから、感染症の感染拡大により、地域等での人の集まりが減り、高齢者において同居する人以外とコミュニケーションをとる機会が減っていると考えられます。

農林水産省が実施した「食育に関する意識調査」において、「新型コロナウイルス感染症の感染防止対策が十分にとられているという前提で、地域や所属コミュニティー(職場等を含む)での食事会等の機会があれば、あなたは参加したいと思いますか。」という質問に対して、「そう思う」(「とてもそう思う」及び「そう思う」)と回答した人が30.8%、「そう思わない」(「あまりそう思わない」及び「まったくそう思わない」)と回答した人が45.8%であり、年代別にみると、男女とも60歳以上で「そう思わない」と回答した人が多くいました(図表1-1-18)。

また、都市規模別にみると、東京都区部では37.9%が「そう思う」と回答した一方、それ以外では、約3割でした(図表1-1-19)。

令和2(2020)年度に内閣府が実施した「食生活に関する世論調査(*1)」では、「新しい生活様式」の実践をした上で、国が推進すべき共食の内容として、49.8%が「屋外での共食」、次いで39.0%が「テレワークなどの働き方改革の推進による家庭での共食」を挙げました(図表1-1-20)。感染症の感染拡大の中で、「新しい生活様式」に対応した共食の在り方が課題となっています。

1 食生活に関する世論調査(内閣府): https://survey.gov-online.go.jp/r02/r02-shokuseikatsu/index.html(外部リンク)

コラム:新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における食育に関する関係省庁の取組

関係省庁では、感染症の感染拡大に伴い、自宅で料理を作る機会が増えた人に対して栄養バランスに配慮した食生活の重要性を発信する取組、また学校等の臨時休業下においてインターネット等を活用して子供たちに食に関する指導を行う取組や、「密」を避けつつ食品ロスを削減するための情報を提供する取組、外出自粛等による在庫の滞留や売上げの減少が顕著な国産農林水産物等の販売促進に対する支援等の取組を実施しました。

(消費者庁「新しい生活様式」での食品ロス削減の工夫)

消費者庁では、食品ロス削減特設サイト「めざせ!食品ロス・ゼロ」内に、「「新しい生活様式」での食品ロス削減の工夫」ページを設け、テイクアウトやインターネット販売等をうまく活用することにより、「密」を避けつつ食品ロスを削減するための取組の実践を呼び掛けています(*1)。

1 食品ロス削減特設サイト「めざせ!食品ロス・ゼロ」(消費者庁):https://www.no-foodloss.caa.go.jp/(外部リンク)

(文部科学省学校等の臨時休業に対する取組)

文部科学省は、感染症の感染拡大を踏まえ、令和2(2020)年2月28日に、全国の教育委員会等に対して、3月2日から一斉に学校等の臨時休業を行うことを要請しました。その際、一斉臨時休業に伴う学校給食の休止によって保護者の負担が発生しないよう、3月に新たに「学校臨時休業対策費補助金」を創設し、学校設置者に対し、保護者への学校給食費の返還を要請するとともに、保護者への学校給食費の返還や食材のキャンセル費等により学校設置者の負担となる費用について、国が補助を行いました。

また、5月には、感染症対策のための臨時休業等に伴い登校できない子供に対する食に関する指導例や、食事支援の取組例等について、教育委員会等に通知を出しました。具体的な食に関する指導例としては、栄養教諭がおすすめ昼食レシピを紹介した事例や、インターネットを活用して児童の健康状態や食生活を把握している事例等を示しました。また、食事支援の取組例として、献立作成等に栄養教諭が関わりながら、子供食堂等との連携・協力により栄養バランスを考慮した食事を提供する事例や、学校給食の調理場や調理員を活用して食事を提供する事例等を示すことで、教育委員会等における積極的な取組を促しました。

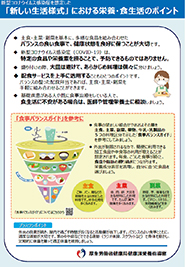

(厚生労働省「新しい生活様式」を踏まえた栄養・食生活の普及・啓発)

感染症の感染拡大に伴う外出自粛等により、自宅で食事を摂る機会が増加したと見込まれることから、厚生労働省では、毎年9月に実施している食生活改善普及運動において、家庭での食生活改善の重要性を普及・啓発するためのツールや、「「新しい生活様式」における栄養・食生活のポイント」を作成し、ウェブサイトに掲載するとともに、地方公共団体や関係団体等に周知しました。(第2部第3章第2節:「健康寿命の延伸につながる食育の推進」参照)

また、家庭でバランスの良い食事を摂ることを心掛けてもらうための取組として、食生活改善普及運動の実施に併せて「食事バランス教室」をウェブサイトに掲載しました。「食事バランス教室」では、初めて料理に挑戦する子供でも、自宅で簡単に作れる野菜料理を動画で紹介するほか、野菜たっぷり料理などのレシピを掲載しました。

(農林水産省「#元気いただきますプロジェクト」の取組)

農林水産省は、感染症の感染拡大によるインバウンド消費の減少や外出自粛等による在庫の滞留や価格の低下、売上げの減少の影響が顕著な国産農林水産物等について、販売を促進し、消費者においしく味わってもらう機会の提供・提案等を行うため、国産農林水産物等販売促進緊急対策を実施しました。同対策においては、和牛肉や地鶏肉、水産物等を学校給食へ提供する際の食材費・食育経費や、子供食堂等で食育活動を行う際の食材費や輸送費、インターネット販売における送料等への支援を行いました。

学校給食への食材費の支援事業について、例えば鹿児島県では、県内の小中学校等754校で、県産和牛肉を学校給食に提供する事業を行いました。この事業では、肉用牛の生産に関する食育教材が配布されるとともに、県内約15万人の子供や教職員等を対象に、合計約29トンの牛肉が提供されました。給食を食べた子供たちからは「とても柔らかくおいしかった。」、「生産者や食材になった動物たちへの感謝を忘れないようにしたい。」などの感想がありました。また、同じく消費が落ち込んでいる県産のブリ、カンパチなどの水産物の消費を後押しする事業を行いました。鹿児島県長島町(ながしまちょう)では、地元東町(あずまちょう)漁協で養殖されたブリで作った「ブリのネギ塩焼き」を町内の小中学校で提供しました。子供たちからは「地元の大切なブリを食べて応援したい。」といった声が聞かれました。さらに、指宿市(いぶすきし)の小学校では、地元の特産物への理解を深め、愛着を持ってもらうために、いぶすき農業協同組合のマンゴーが提供されました。マンゴーの生産量・出荷時期などの紹介、飾り切りの披露が行われた後、子供たちは、鮮やかに色づいたマンゴーを笑顔で食べていました。

子供食堂等で食育活動を行う際の食材費や輸送費を支援する食育等推進事業では、例えば南海放送株式会社が、愛媛県産のマダイやブリなどの養殖魚や牛肉を使用した料理を通して「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身につけるための食育活動を、県内の複数の子供食堂で実施しました。愛媛県新居浜市(にいはまし)の子供食堂では、料理研究家と同社アナウンサーの進行で、感染症の感染拡大による県内の養殖業等への影響や、養殖マダイやブリの生産過程、地産地消の取組等を映像を交えながら子供たちに講義し、その後、県内産タイとブリのカツ丼を提供しました。

また、この対策全体を「#元気いただきますプロジェクト」とし、幅広い層の消費者に、国産農林水産物を食べて元気になってもらうと同時に、食べることで生産者を応援することを呼びかけることを目的として、日本の食を担う生産者の声の紹介や、販売促進活動を後押しする季節ごとのキャンペーンの展開などのPR活動を行いました。広報活動の中では、「あなたのひとくちが、ニッポンを元気にする。」というキャッチコピーの下、テレビCMで「#元気エール」により生産者にエールを送りました。

(農林水産省「おうち時間でLet’s朝ご飯!」に関する取組)

農林水産省では、テレワーク等により自宅で過ごす時間が増えた人が多くいる中で、食生活の改善につなげてもらうため、「おうち時間でLet’s朝ご飯!」などの情報提供や、学校等の臨時休業により自宅で過ごす時間が増えた子供たちが食育について学ぶことができるよう、食育関連の動画を集めた「食育動画のご紹介」ページを公開し、感染症の感染拡大下でも健全な食生活の実践や食育について学ぶ機会につながることを目指した情報提供を行いました。

(農林水産省フードバンクへの支援強化の取組)

令和2(2020)年は、感染症対策に伴うイベントの中止・延期や、小学校、中学校等の一斉臨時休業等への対応が求められました。イベントや学校給食で活用する予定であった食品が未利用となる事例が発生し、これらの未利用食品について、その後どうしても活用・販売できない場合にはやむを得ず廃棄されることが懸念されました。

このような状況を踏まえ、農林水産省は、令和2(2020)年3月から、食品関連事業者からフードバンクに寄附することを希望する未利用食品の情報を集約し、全国のフードバンクに対してこれらの情報を一斉に発信する取組を行いました。この取組により、感染症対策に伴って食品関連事業者から発生する未利用食品のフードバンクへの寄附を促進しました。

また、令和2(2020)年3月から12月までの間、感染症に関する緊急対応策として、食品をフードバンクに寄附する食品関連事業者等に対する輸配送費の支援を行いました。さらに、緊急事態宣言の再発令の影響を踏まえた緊急対策として、令和3(2021)年3月からフードバンクに対して、子供食堂等への食品の受入れ、提供を拡大するために必要となる経費を支援しました。

(農林水産省子供食堂や子供宅食等への支援の取組)

農林水産省は、これまで、ごはん食を通じた食育の推進を図るため、学校給食向けに政府備蓄米の無償交付を実施してきました。

近年、子供食堂における食事の提供が学校給食の補完機能を果たす事例が見られるようになる中で、感染症の感染拡大を背景に、改めてその役割が再認識されたことから、令和2(2020)年度に子供食堂・子供宅食等にも政府備蓄米を交付しました。

(関東農政局ウェブを活用した食育コンテンツ「おうちde食育」の開設)

関東農政局では、感染症の影響で様々な活動が自粛されている中、食育活動が積極的に行われるよう、令和2(2020)年6月の食育月間に併せて「今、できることからはじめよう!おうちde食育」をテーマに関東農政局ウェブサイト内に「おうちde食育」を開設しました。

食育に関するコンテンツを「学ぶ」「遊ぶ」「育てる」「食べる」の4つに分け、子供向けの情報にはマークを付けました。「学ぶ」では「関東地方の郷土料理クイズ」、「遊ぶ」では気軽にダウンロードをして皆で遊べるゲーム「おうちde食育ビンゴ」やすごろく、「育てる」では自宅で簡単にできる野菜の育て方等を情報発信しています。プロサッカーチームや食育実践者等の食育体験の動画も紹介し、子供から大人まで皆が楽しく食育に取り組める情報を発信しています。

また、夏休み期間中のイベントが中止や延期をされている中、7月から8月を夏休み子供応援月間として、ウェブサイト内に「食育キッズ in サマー・キャンパス」コーナーを増設し、親子で体験できる職員手作りの調理レシピ集や夏休みの自由研究に役立つ情報を掲載しました。

さらに、食育のデジタル化に対応して、教育ファームや食育実践者等の農林漁業体験を動画で紹介するウェブサイト「関東食育DOUGA」を開設し、動画を通じて自宅でも食育を身近に楽しく学べるよう工夫をしています。

以上の取組を行った結果、管内の地方公共団体、教育機関、食育実践者等から反響があり、多数のウェブサイトのリンクにつながったほか、教育機関が発行する「給食だより」等にも広く掲載されました。今後も、食育の推進につながるよう、ウェブサイトでの情報発信に取り組んでいきます。

関東農政局「おうちde食育」

事例:新型コロナウイルス感染症の感染拡大下におけるオンライン等を用いた食育の取組

令和2(2020)年、感染症の世界的な感染拡大により、人々の生活は大きく変わりました。緊急事態宣言に伴う外出自粛や飲食店の営業制限等により、食生活も大きな影響を受けました。「3密」の回避等を盛り込んだ、感染症を想定した「新しい生活様式」の実践例が示され、感染症の感染拡大の状況に対応した生活様式の実践が求められています。

人々が食事を共にする共食や農林漁業体験を推進する食育の分野においても、「新しい生活様式」への対応が求められています。ここでは、「新しい生活様式」の実践に向け、感染対策にも留意した食育活動やオンライン等を利用した新しい食育の取組を紹介します。

【オンラインでの料理教室や関係団体からの情報発信】

感染症の感染拡大に伴い、テレワークを取り入れた働き方が推進されています。また、学校等の休校や外出自粛により、子供も親も自宅で過ごす時間が増え、自宅で食事を作る機会が増えた人が多いといわれています。そこで、そうした食生活の変化も踏まえ、オンラインでの新鮮な旬の食材の販売や料理教室のほか、栄養・食関係の団体から、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事や食事と健康との関連等に関する情報発信が行われています。

(クックパッドオンラインマルシェ)

料理レシピ投稿・検索サービスの運営等を行っているクックパッド株式会社では、感染症の感染拡大に伴い、多くの「食」のイベントが中止となる中、生鮮食品通販アプリ「クックパッドマート」内で、「新しい生活様式」を踏まえつつ安全に楽しめる「新しい買い物体験」として、オンラインマルシェを令和2(2020)年4月から実施しました。生産者と消費者をつなぎ、消費者が地域の生産者から直接商品を購入できる場となっています。

その中で、大規模なイベントとして、令和2(2020)年8月21日から23日にはオンライン「太陽のマルシェ」を開催しました。「太陽のマルシェ」 は、太陽のマルシェ実行委員会が、平成25(2013)年から東京・中央区勝(ちゅうおうくかち)どきで開催してきた、日本最大規模の都市型マルシェです。令和2(2020)年は、感染症の感染拡大の影響により、開催が難しい状況となったため、クックパッド株式会社が協力しオンラインで開催したものです。オンライン「太陽のマルシェ」では、出店者が自ら商品の魅力やおいしい食べ方を発信し、消費者から寄せられた質問にリアルタイムで答える企画を行いました。また、マルシェで販売する食材を使った料理の作り方を料理家がライブ配信したほか、リポーターが消費者の代行で試食し味や感想を伝え、出店者におすすめの食べ方を聞くことで、リアルタイムに消費者と出店者のコミュニケーションを行う取組を実施しました。

さらに、学校等の休業により、自宅で過ごす時間が増えた子供たちや親子向けに、同社が提供する食育絵本サービス「おりょうりえほん by cookpad」のうち一部をウェブサイトで無償公開しています。絵本では、簡単に親子で料理に取り組むことができ、子供でもおいしく食べられるレシピを紹介しています。あわせて、絵本に出てくるレシピを基に実際に料理を作っている動画を公開しており、動画を見ながら親子で楽しく料理作りを学ぶことができます。

(栄養・食関係の団体による情報提供等)

公益社団法人日本栄養士会では、緊急事態宣言が発出された直後の令和2(2020)年4月から、感染症の感染拡大に対応するため、一般の方や専門家向けに、栄養学の専門性を生かした様々な情報発信を行いました。例えば一般の方向けには、栄養バランスのとれた食事をとることの大切さや感染症の予防に役立つ食事としての「予防めし」の提案など、食事の面から感染症を予防することの重要性を広く呼び掛ける取組を行いました。

また、管理栄養士等専門家向けに、国連食糧農業機関(FAO)が示した「健康な食生活を維持する方法」についての日本語訳と補足情報を加えてウェブサイト上で紹介しました。さらに、特に医療施設における給食管理業務や臨床栄養業務に携わる管理栄養士・栄養士向けに、感染予防に配慮し業務を遂行するための基本方針や具体的な事例をまとめた事例集を公開しました。

さらに、感染症に関する活動では、DMAT(災害派遣医療チーム)からの依頼により、病院等における給食施設での課題対応について支援を行いました。

特定非営利活動法人日本栄養改善学会では、新型コロナウイルスとの共存に向けた「新しい生活様式」への提案として、栄養学のエビデンスに基づいた情報「“家で食事をつくると、こんないいこと あるよ!”」を発信しました。食事を作る経験は子供の食意識と自尊感情を高めることや、子供の頃から調理をしていると大人になってより健康的な食生活が送れること等を紹介しています。家で食事をつくって食べることが感染症予防以外にも、心身の健康につながることを伝え、「新しい生活様式」の中で、いろいろな工夫をしながら家で食事をつくって食べることが、心身の健康や楽しみ、生活を豊かにしていくことにつながるとよいと考えています。

公益社団法人日本栄養・食糧学会では、「新型コロナウイルス感染症への栄養面での対処~日本栄養・食糧学会からのお願い~」として、外出自粛により室内で過ごすことが増えることによって栄養状態が悪化する状況が懸念されることから、規則正しい生活の中でバランスのよい食事をとることや高齢者のフレイル(*1)を予防すること等を呼び掛けるお知らせを発出しました。

1 加齢とともに、心身の活力(例えば筋力や認知機能等)が低下し、生活機能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態

【オンラインや新型コロナウイルス感染症の感染予防を講じた農林漁業体験等】

感染症の感染拡大に伴い、実際に現地に赴いて行う農林漁業体験や体験型の食育が困難になりました。そこで、自宅からオンラインで参加できる農林漁業体験等の取組や感染予防のためのガイドライン等を踏まえて農林漁業体験を楽しもうという取組が広がっています。

(JA全中「やさいの日」イベント)

一般社団法人全国農業協同組合中央会(以下「JA全中」という。)は毎年、8月31日の「やさいの日」と関連した様々なイベントを実施しています。令和2(2020)年は、感染症の感染拡大に伴い、8月1日から31日までの1か月間、国産野菜について、「もっと“知って”、“食べて”、“楽しんで”」もらうオンラインイベントを、全国農業協同組合連合会(JA全農)など協力団体・企業と共に実施しました。

オンラインイベントのうち「毎日やさいチャレンジ」では、週ごとに野菜を指定し、毎日その野菜を使用したレシピを掲載しました。「毎朝「飲む」ベジ活」では、野菜を使った「飲む」朝食レシピとして、いろいろな野菜を使用したスムージーやポタージュスープのレシピを公開しました。また、「おやさいぬりえ」や「毎日やさいはかせ」(野菜にまつわるクイズ)等、子供たちがオンラインでも楽しんで野菜について学べるコンテンツを配信しました。

「おうちで収穫体験~子ども達とつながるリモートイベント~」では、オンラインイベントではありながらも、現実の野菜にも触れてもらえるよう、約100名の家庭にあらかじめミニトマトの鉢植えを送り、各家庭で育てたミニトマトを、8月30日に生産者の解説を受けながら収穫するオンラインイベントを実施しました。全国の親子が参加し、生産者とやりとりするなど、実際の体験に近い形で農業に関する理解を深め、親しみを持つきっかけとなるイベントとなりました。子供たちからは「生産者からのアドバイスが分かりやすかった。」などの声が寄せられました。

また、JA全中では、スマートフォンの子供向け知育アプリ「ごっこランド」に、米作りやおにぎり作り体験ができるコーナー「えみちゃんとおいしいおこめをつくろう!(*2)」を公開しています。アプリでは、子供たちが田植えや稲刈りなど米ができるまでの過程を体験できるコンテンツや、おにぎり作りを体験できるコンテンツが提供されており、子供たちが米、ごはん食、稲作を始めとする日本の農業を身近なものとして学べる内容となっています。

さらに、JAグループでは、毎年、バケツで栽培できる稲を使って個人や学校で農業体験ができる「バケツ稲づくりセット」の配布を行っています。特に、令和2(2020)年度は、感染症の感染拡大に伴い、多くの農業体験が中止となる中、家庭や学校で手軽に農業に触れられる教材として注目され、多くの個人や学校で利用されました。JAグループのウェブサイト「お米づくりに挑戦(やってみよう!バケツ稲づくり)(*3)」では、バケツ稲づくりの方法や学校で教材として活用している事例、稲の成長段階ごとの育て方、よくある質問等を紹介しています。例えば、「バケツ稲づくり栽培日記」のページでは、学校や幼稚園、保育所でバケツ稲の栽培や稲刈り、収穫した米の精米をしている様子や、できた米を炊いて食べる様子を掲載しており、バケツ稲づくりを通して日本の稲作や農業について親しみを持ってもらうことを目指しています。

2 https://app.kidsstar.co.jp/code0007?launch_pavilion_url=pretendland:///launch/jagroup(外部リンク)

3 「お米づくりに挑戦(やってみよう!バケツ稲づくり)」https://life.ja-group.jp/education/bucket/(外部リンク)

(農泊日本ファームステイ協会)

農林水産省では、農家民宿、古民家を活用した宿泊施設など多様な宿泊手段により農山漁村に滞在し、伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流、地域資源を活用した食事や体験等を楽しむことを通じて、旅行者にその土地の魅力を味わってもらう農山漁村滞在型旅行である「農泊」を推進しています。

また、「ウィズコロナ」、「ポストコロナ」社会における「新しい生活様式」のニーズに対応できる地域づくりとして、一般社団法人日本ファームステイ協会や一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構では、事業者が消毒や換気を始めとした感染症の感染防止対策を行えるよう、宿泊業、外食業団体等のガイドラインを基本としつつ、事業者の実情を勘案したガイドラインを作成し、ウェブサイト上で公開(*4)するとともに、旅行者を受け入れる地域に対して研修等を実施しています。

さらに、農林水産省では、農山漁村が安全・安心な旅行先として全国の旅行者に選ばれるよう、感染防止のためのガイドラインの遵守を呼び掛けつつ、農泊に取り組む地域の魅力を発信し、旅行者と受入れ側の地域の双方が安全に配慮しながら滞在を楽しむための新しい「農泊」の在り方を提案しています。

4 「農泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドラインについて」:https://jpcsa.org/info/農泊施設における新型コロナウイルス対応ガイド/(外部リンク)

具体的な取組の例:みとよニューツーリズム推進協議会(香川県三豊市(みとよし))

「3密」を回避できるコテージ型の一棟貸しゲストハウス(宿泊施設)が好評です。また、「地域の食アテンダント」という名称で、地域の食に精通したフードコーディネーターやソムリエ等をゲストハウスに派遣して、地域特産物を使ったおいしい食べ方や購入できるお店の紹介や料理での提供などの食に関するプログラムが人気です。

近隣からの旅行者(マイクロツーリズム)が多く、特に「女子旅」やカップル、若い家族連れなどの比較的若い層に好まれています。

【学校におけるオンライン授業や動画配信を活用した食育の取組】

埼玉県では、文部科学省の委託を受け、令和2(2020)年度「埼玉県つながる食育推進事業」に取り組みました。モデル地域である草加市(そうかし)、モデル校である草加市(そうかし)立清門(せいもん)小学校及び草加市(そうかし)立新栄(しんえい)中学校では、これまでも学校・家庭・地域等との連携を図りながら、食育を推進していましたが、令和2(2020)年度は、これまでのような直接交流をしての取組が困難な状況となりました。そこで、Zoomを活用したオンライン授業やYouTubeでの動画配信等により、家庭・地域との連携を図りました。

(Zoomを活用したオンライン授業:草加市(そうかし)立清門(せいもん)小学校)

第3学年社会科「草加の名産「小松菜」について知ろう」

地場産物を積極的に生産し、給食に納品している「食育応援農家」と学校をZoomでつなぎ、授業を実施しました。カメラを通して、畑の様子や収穫の様子、水やりの様子等を見たり、小松菜を育てる工夫や大変さについて、「食育応援農家」から直接話を聞いたりすることができました。児童は、小松菜の生産について詳しくなり、授業後、小松菜を使用した献立では、残菜がなくなりました。

(YouTubeでの給食レシピ動画の配信:草加市(そうかし)立新栄(しんえい)中学校)

給食について、家庭・地域の理解と協力を求め、食生活への関心を高めることを狙いとして実施しました。簡単にできて人気のある給食のレシピを動画にし、家庭でも手軽に作れるように工夫しました。また、他校のウェブサイトや草加市(そうかし)のウェブサイトにも掲載したため、多くの人が視聴し、生徒からも大変好評でした。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974